こんにちは!はち先生です。

2月22日は、「忍者の日」です!忍者の日にちなんで、保育の活動に「忍者遊び」を取り入れるのはいかがでしょう!

素早く動き、武器を扱う忍者は子どもたちの憧れの存在です。なりきって遊ぶこともできる忍者遊びは、活動の展開も自由自在!運動会や発表会のテーマにだってできちゃいます。

今回は、忍者遊びの導入で使える絵本や遊びを紹介します!ぜひ、2月22日にみんなで「ニンニン!」しましょう!

それでは、どうぞ!

こんな人にオススメです!

- 行事担当の先生

- 保育者

- 担任の先生

忍者の日豆ちしき

なぜ、2月22日が忍者の日かというと、「にんにんにん」の語呂合わせだそうです。

滋賀県甲賀市などが制定されたそうで、三重県伊賀市とともに、様々な忍者イベントが行われます。

三重県伊賀市は「忍びの国」。忍者に変身したり、手裏剣打ち体験をしたり、忍者を楽しめる観光地です。

忍者の服装や手裏剣打ちがどのようなものか知りたい方は、一般社団法人 伊賀上野観光協会さんのHPを参考にしてみてください!

忍者ってなぁに?

忍者とは、忍術を使う者や、その集団のことです。

引用:一般社団法人 伊賀上野観光協会

忍者は、敵の本拠地に侵入し、情報を集め、あるいは破壊します。

また忍者は、変装して正体を隠し、嘘の情報を流して敵を混乱させたりもします。

忍者の本当の役割は、戦闘を軽減し、戦争を未然に防ぐことだと言われています。

多くの知識と高度な運動能力を持ち、呪術(神や精霊など、自然を超えた力に働きかける技術)を使って、通常ではあり得ないような力を使うことができるとされています。

その性質上、はっきりと姿を見た者は少なく、記録もあまり残っていません。

忍者の存在は謎に包まれており、その実態にはわからないことがたくさんあります。

つまり、忍者とは、磨かれた技術を持った「日本のスパイ」です。

皆さんは、子どもに伝えるときはどんな表現をしますか?「忍者は修行をする人のこと」など、少し難しいですよね。こんな伝え方はいかがでしょうか。↓

- 忍者は、修行をして忍術を身につけた人たちのことだよ。

- 忍者は、影のヒーローだよ。普段は村人として暮らしているけど、密かに走る、泳ぐ、武器の練習をしているんだ。そうして、国や人々のために影でお仕事をしているんだよ。

- 国や人々のために大事な仕事をしたり、敵と戦ったりする人のことだよ。敵に姿をバレてはいけないから、密かに修行して、忍術を身につけるんだよ。

- 忍者は、修行をして体を鍛えたりもするけど、武器を扱ったり、変装したり、病気を治すために薬草の勉強をしたりするんだよ。

「影のヒーロー」や「敵と戦うために修行をして強くなるんだよ」等を伝えたいですね。

導入絵本

忍者遊びをしたいとき、忍者について教えたいときは絵本を活用してみましょう!

年少〜年中さん向け

作・絵:浅沼とおる 「どんぐりにんじゃ」

子どもの好きなどんぐりと忍者が掛け合わされた絵本です。絵本の中にはどんぐりを使った術もあるので、自然物も活用しながら真似っこ遊びができそうです。

年中〜年長さん向け

作:ゆきのゆみこ・上野与志 絵:末崎茂樹 「わんぱくだんのにんじゃごっこ」

子どもが真似したくなる絵本No.1の「わんぱくだんシリーズ」です。わんぱくだんがお侍の世界にワープしてしまうお話です。

全学年

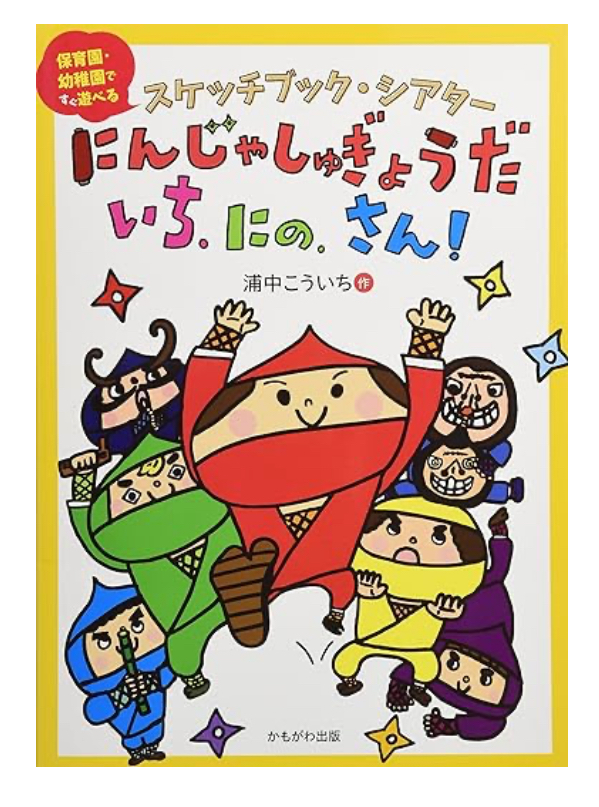

作:浦中こういち 「にんじゃしゅぎょうだいち・にの・さん!」

大型スケッチブックシアターです。スケッチブック型なのでめくりやすく、のぞき窓や3段になっていたり、仕掛けがたくさんあります。展開に合わせて体を動かして遊びるので、どんな学年も楽しめます。

遊び

忍者の修行は様々です。↓

- 忍術系

- 忍法系

- 変装系

- トレーニング系

忍術系

武器を使って戦う姿がかっこいい忍者。子どもたちも武器を使いたくてうずうずすることでしょう。

保育で使える忍術の中で、この2つが楽しめます!

- 手裏剣

- 刀

他にも、鎌、吹き矢、針、まきびし等がありますが、子どもが興味を持ったら子どもたちと作ってみても良いでしょう。

注意:遊ぶ時にルールを決めましょう!

- 人に向けて使わないこと

- お友だちが痛い想いをしない・怪我をさせない

- 元の場所に戻す

- 誰ものか名前を書く

武器はとっても魅力的なものです。ついヒートアップしてお友だちに怪我をさせてしまうことも。尖っているものは目に入る恐れもあるため、先生は目を離さないようにしましょう!

忍法系

忍法は、子どもの年齢に合わせてバリエーション豊富に作れるため、オリジナルの忍法も作ってみましょう。慣れてきたら、子どもが考えた忍法を皆んなでやってみることも楽しいですね。

- 抜き足差し足の術

- 隠れ身の術

- 分身の術

- 飛び石の術

変身系

忍者は、動物からも忍術を学んでいたそうです。実際に、「鼠の術」「蜘蛛の術」などもあるそうです。

先生が言ったものを体で表現したり、簡易的な衣装を作って変身するのも楽しそうです。

- カエル、うさぎ、ネズミ、くも、たぬき、きつね等の生き物に変身

- 農民、おばあさん、おじいさん等に変身

- 敵に変身

トレーニング系

「忍者は、悪い人と戦うから、強い体にするんだよ」と言って、体操や少しハードな運動を取り入れても良いでしょう。

「しゅりけんにんじゃ」という遊び歌は、体を動かしながら体操ができちゃいます!

ちょっとハードなトレーニングでこんなのはいかがでしょう↓

- 腕立て伏せ

- スクワット

- 馬跳び

- 縄跳び

- その場で駆け足

- ジャンプして頭の上で手を叩く

子どもの様子を見て、あまり負荷がかかりすぎないものにしましょう。体の使い方が上手にできる年長さん向けですね。

チームで遊ぶなら、「巻物を探す忍者修行」など、宝探しゲームの遊びも楽しそうです。忍者遊びは、天気に左右されず、室内でも遊べてバリエーション豊富なところが魅力的ですね。

もっと楽しむアイディア

もっと忍者の世界を楽しむためのアイディアです。

- ニンジャ語を使う

- 服装を揃える

「ニンジャ語」とは、「拙者(せっしゃ)」「○○でござる」「おぬし」「かたじけない」「にん」などの言葉です。「忍者になりきっている間はニンジャ語で会話する」や、「一日ニンジャ語を使ってみよう」など言葉を限定してみたりするのもよさそうです。

服装は、カラーポリ袋などを使って、簡易的な忍者服を作ってみましょう。忍者は夜に紛れるために黒の装いが一般的ですが、黒に統一しても良いですし、カラフルなものを用意して、好きな色の忍者になるのも良いでよう。年長さんなら、自分で作ったり、装飾をしてみても、それだけで活動の一つになります。

まとめ

忍者遊びのまとめはこちら↓

- 忍者とは、実はスパイ

- 忍者になるには、強くなる修行をして、忍術を覚える

- 絵本や遊び歌で導入しよう

- 忍術は保育者や子どもアイディアでバリエーション豊富に

- 武器を使う時は、ルールを決めて、目を離さない

- ニンジャ語や服装を統一するともっと楽しい

体つくりや、運動会、発表会等の行事に向けての活動にもなるので、ぜひ「育ナビ」を参考にして保育を楽しんでみてください!