こんにちは!はち先生です。

7月に入りました。プール開きのお手紙を出したり、集会でプールでの遊び方を伝えている園もあるのではないでしょうか。

子どもたちが大好きなプール遊び・水遊びですが、環境設定や管理体制が不十分だと重大事故に繋がってしまう危険な活動でもあります。

近年、企業内保育所が増えてきたりと、保育施設を初めて運営される会社もあります。私も企業型保育所の立ち上げに関わった経験があり、事故防止マニュアルを作成しました。

また、伝統のある施設や規模が大きい園ではマニュアルのアップデートがまだされていなかったり、プール・水遊びの監視に関わる職員全てに最新の事故防止ガイドラインが届いていない可能性もあります。

今回は、行政のガイドライン等を参考に、安全に子どもたちが遊べるように保育する方法を解説します。

この記事はこんな人にオススメです。

- 現役の先生

- 保育士

- 運営者・管理職

水遊びの危険性

溺水(できすい)

溺水(できすい)とは、水はそれに類似する体液が気管・気管支から肺に入り、肺呼吸ができなくなって窒息状態になることを表した医学用語です。

不慮の事故

日本では、窒息や溺水などの不慮の事故で14歳以下の子どもが毎年200人ほど亡くなっているそうです。

厚生労働省「人口動態調査」によると0〜1歳では浴槽での溺死、5歳以上では、自然水域での溺死が最も多く発生しています。

世界では、毎年、推定23万6千人が溺れており、溺水は1歳から24歳までの子どもと若者の死因の上位10位以内に入っています。

実はガイドラインがある

プール活動・水遊びの事故防止ガイドラインが存在していることをご存知でしょうか。平成28年にこども家庭庁から通知・平成19年に消費者庁からチェックリストが公表されています。その中から「プール活動・水遊び」の注意点を抜粋して紹介します。今回は抜粋なので、実際に資料をしようする時のために、リンクを貼っておきますので、参考にしてください。

①子ども家庭庁

- 監視者は監視に専念する

- 監視エリア全域をくまなく監視する

- 動かない子どもや不自然な動きをしている子どもを見つける

- 規則的に目線を動かしながら監視する

- 十分な監視体制の確保ができてない場合については、プール活動の中止も選択肢とする

- 時間的余裕をもってプール活動を行う 等

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」

【事故防止のための取組み】〜施設・事業者向け〜 平成28年3月

引用|子ども家庭庁

プール活動・水遊びの際は、「監視」がとても重要であることがわかりました。

では次は、事故防止のための「監視」とはどのように行うのか、消費者庁の資料を参考に説明します。

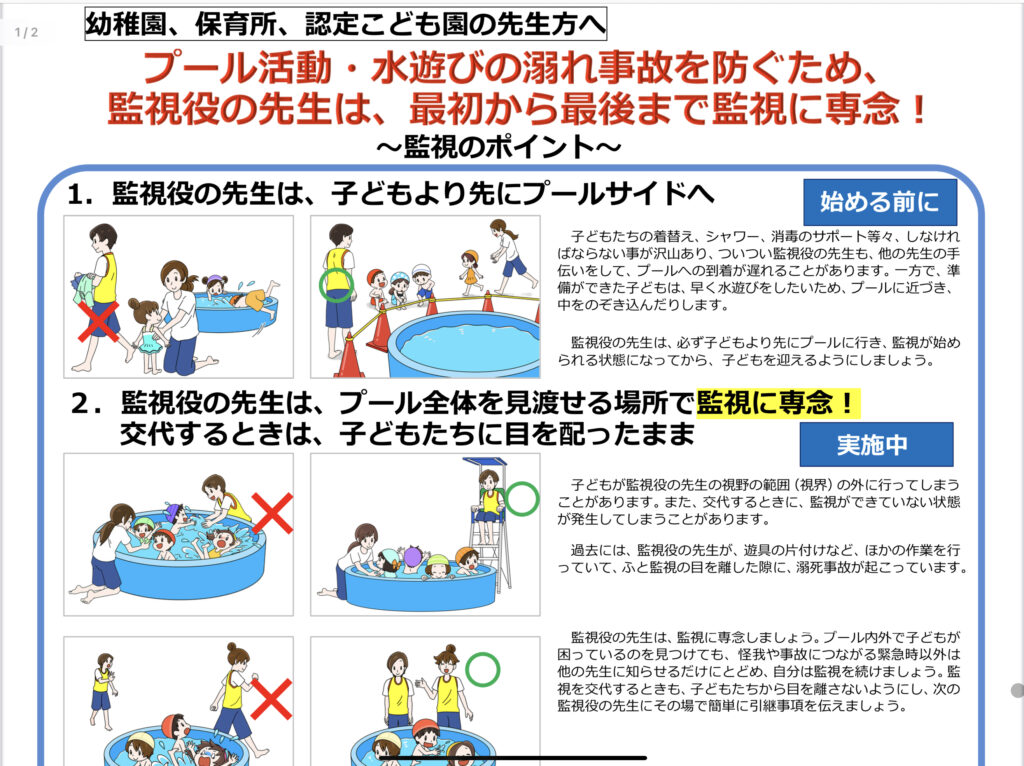

②消費者庁

続いて、消費者庁から出ている「プール活動。水遊び 監視のポイント」です。実際に、保育施設等で、職員はどのように監視を行えばよいのか記載しています。

- 監視役の先生は、子どもより先にプールサイドへ

- 監視役の先生は、プール全体を見渡せる場所で監視に専念!交代するときは、子どもたちに目を配ったまま

- 監視役の先生は、最後の子どもが退水したことを確認

- 水をためたプールからは、子どもを離す工夫を

上記は、消費者庁のサイトにて、イラストでわかりやすく監視のポイントが記載されているため、保育施設等の管理職の方はこの資料をもとに、プール活動・水遊びが始まる6月末くらいまでに職員に園内研修を行い、全員が周知できるようにしましょう。

引用|消費者庁

監視体制が重要!チェックリストを活用しよう

プール活動・水遊びをする際、重大事故がおこならないように、監視体制の空白が生じないように専ら監視を行う者とプール指導等を行う者に分けて配置し、役割分担を明確にする必要があります。

園長用

引用|消費者庁

職員用

引用|消費者庁

乳幼児(0歳児〜2歳児)用の水遊び

乳幼児さんは、プール活動という呼び方でなく、「水遊び」という呼び方になります。

そして、乳幼児さんが水遊びを行う時はより注意して行うことが大切です。

衛生面と水の深さについて解説します。

衛生面(オムツが取れていない場合)

オムツが取れていない乳幼児さんは、個別の対応をしましょう。そして、他の子どもと水を共有しないように配慮しましょう。

なぜなら、オムツが取れていない=おしっこやうんちが出てしまう可能性があるためです。水を介して感染症を広げてしまうこともあるため、排泄が自立していない子は個別の対応が必要です。

- 体を洗う時はオムツを外す

- タライの水は1人ごとに入れ替える

- 水の入れ替え時に、タライを流水で洗う

- 水遊びの際は、個別のタライ等で遊ぶ

水の深さ

乳幼児は、水深が5㎝もあれば溺れてしまうというデータがあるそうです。鼻と口が塞がれ、5分でも呼吸ができなくなれば、命の危険性があります。

そのため、個別のタライで遊ぶときも目を配りましょう。

特に、乳幼児の特徴として頭部が重いため、水の中のおもちゃを取ろうとしてそのまま前に倒れてしまうこともあります。

私は、乳幼児の水遊びの監視をしていた時は、大人2人が必ず対角線上に位置するようにして子どもを見守りました。その他、タライ等で遊ぶ子もいるため、他の職員はタライの子たちの監視をします。

0歳児は、職員の配置人数が3:1ですが、ほとんどの園がパートさんを含め配置人数プラス1人をしていると思います。

最小3人の子どもでも、大人1人は一緒に水遊びをし、もう1人は外から監視することができます。

水の中にいる大人は、子どもが楽しめるように配慮しつつ一緒に遊ぶ+危険がないか注意するというのは難しいため、外から全体を監視する大人は必ず必要だと考えます。

熱中症にも注意が必要

プール活動・水遊びを行う際、熱中症にも注意しましょう。水に入っていると冷たくて気持ち良いですが、子どもたちは夢中になってしまうので、知らず知らずのうちに熱中症になっていることもあります。

熱中症の原因はこちらです。

- 気温・湿度が高い、風が弱い

- 急に暑くなった日

- 日差しが強い

- 下痢等による脱水状態、低栄養状態

- 寝不足等の体調不良

- 激しい運動・慣れない運動

- 水分補給できない状況

熱中症は、ただ外気が暑いだけが原因ではありません。湿度が高いことや体調不良も要因になるため、その日の気温・室温で判断したり、子どもの体調に関しても配慮が必要です。

そして、一番大切なのは水分補給です。子どもに「水分とってね」と声をかけたからと言って、全員が水分をこまめにとっているとは限りません。

乳幼児さんも含め、全員が水分補給をする時間をとり、その時間に顔色等を確認し、楽しく安全に遊べるように保育者側の配慮が重要だと考えます。

普段、水分自体をあまり取りたがらない子もいるでしょう。その場合は、危険度が高まるため、プール活動・水遊びに関して保護者と相談するなどの対応が必要です。

まとめ

プール活動や水遊びは7月〜8月の2ヶ月間、「季節の遊び」として子どもにも人気ですし、先生方はカリキュラムにも組み込んでいると思います。

水で遊ぶ時には危険が伴うということを意識して、重大事故を防止するための対策をしっかりと行うことが重要です。

今回は、行政が公表しているガイドライン等を参考にお伝えしましたが、水の危険性や対応方法などをわかりやすいように抜粋した内容なので、実際にプール活動・水遊びを行う際は、ご自身で検索して理解した上で実践してみてください。

7月25日は「世界溺水防止デー」です。子どもたちが「夏が楽しかった!」「プール・水遊びをまたやりたい!」と思えるように、安全な環境設定や監視体制を整えていきましょう。

「小規模プールの衛生管理」令和3年度 小規模プール衛生管理資料

東京都多摩府中保健所 環境衛生第一担当・第二担当

引用|東京都福祉保健局