こんにちは!はち先生です。

今回は、保育で活用できる「どんぐり」の種類を紹介します。どんぐりって、実は木の種類によって形や大きさが違うって知っていましたか?細長いものや丸いものなど様々あるんです。

その中でも、代表的などんぐりを3つ教えます。この3つは秋の公園でよく目にするものなので、これさえおさえていれば、子どもに聞かれた時も答えられますよ!あと、食べられるどんぐりもあるので、そちらも紹介します。

この記事を読めば、子どもと公園に行った時に見つけるのが楽しくなりますよ!

どんぐりを知って、どんぐり博士になろー!

それでは、どうぞ!

この記事は、こんな人にオススメです!

- 保育士

- 幼稚園教諭

- 保育教諭

代表的などんぐり3つ

シラカシ

シラカシを見分けるポイント

- 小さい

- 直径1.5㎝~2㎝の卵状

- 帽子が横縞模様

学名:Quercus myrsinaeffolia 科属名:ブナ科コナラ属

分布:福島県・新潟県以西。四国、九州 関東地方や中部地方では低山や平野部に多く、西日本では川沿いを中心に分布している。

木材の色が白に近いことから白樫(シラカシ)と名付けられました。

常緑樹であるため、冬になっても紅葉や落葉することがありません。1年中葉が青々としているのが特徴です。

縄文時代には食用にしていましたそうですが、タンニン濃度が高いため、そのままでは食べられません。

コナラ

コナラの見分けるポイント

- 長い

- 大きめ

- 帽子に点々模様

学名: Quercus serrata 科属名:ブナ科コナラ属

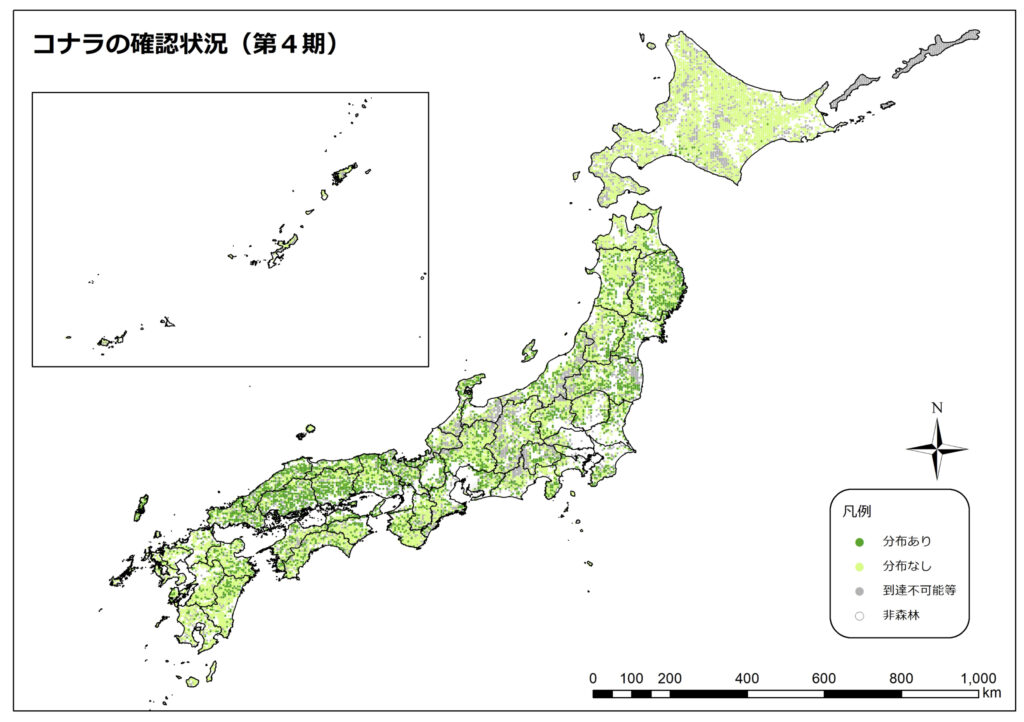

分布:北海道・四国・九州・南千島・朝鮮半島に分布。日本では、山野の雑木林に多く見られる。

コナラ(小楢)は、北海道北部及び沖縄を除く日本各地に分布するブナ科の落葉広葉樹です。

どんぐりと言って想像する形そのものですね。材はシイタケ栽培のホダ木(原木)、薪、家具材として使われ、日本人の生活に馴染み深いものです。

タンニン濃度が高いため、生で食べるのは難しいですが、アク抜きしたものは食用になります。岩手県野田村などでは、コナラやミズナラのドングリを粉にして作った「シダミダンゴ」が作られているそうです。

THEどんぐりのをイメージさせるコナラなので、手に入れたいですよね。これは、林野庁が出している分布図です。↓

あなたの県は見つけましたか?どうしても欲しい方は、「分布あり」の場所に行って探してみてください。

クヌギ

クヌギを見分けるポイント

- 丸い

- 大きい(直径2cm)

- 帽子が栗のトゲトゲのような形

クヌギ 学名:Quercus acutissima 科属名:ブナ科コナラ属

分布:岩手県・山形県以南、四国、九州、沖縄。日本に限らずアジア東北部からヒマラヤにかけて分布しています。

「国の木」が語源とされるほど日本人には馴染み深く、古事記や万葉集にもその名が登場します。

材はかつて薪炭材とされていましたが、現在ではシイタケ栽培の原木として利用されています。

大型のどんぐりのため、狩猟採取時代にはクリやトチノキと並び重要な食糧で、クスノキの殻斗や樹皮の煮汁は、染料に使われていました。

殻斗(かくと)は、いわゆる「帽子」や「服」と呼ばれるところのトゲトゲ部分です。それを集めて煮詰めた液に布を入れると黄色っぽい色になるそうです。子どもと一緒に染め物を楽しむ活動にも活用できそうですね!

試してみたい方は、草木染工房ひとつ屋さんに掲載されているので、ご参考ください!

保育で使うときは、処理しよう!

どんぐりを拾った時は、適切な処理をしないと「どんぐり虫」が現れます。白い幼虫です。そのまま成虫になるまで観察するなら処理する必要はありませんが、家の中で大量発生することを防いだり、製作で使いたい場合は、持ち帰ったらすぐに処理することをオススメします!

食べられるどんぐりがある!

どんぐりの中には食べられるものがあるんです!炒ると、香ばしくてポップコーンのような風味がするんですよ!私も実際に食べたことがあります。

どんぐりが食べられるか食べられないかは、どんぐり内の「タンニン」という成分が多いか少ないかです。タンニンが多いと渋くて食べられませんが、タンニンが少ないものは食べやすいです。

タンニンを取りすぎると、下痢や便秘の原因になるため、生で食べるのはよした方がいいですね。

昔は、「どんぐり団子」を作って食べていた家庭もあったそうですが、渋みを取るために処理の工程が大変だそうです。(どんぐりの絵本で読みました)

現代で「どんぐり団子」を作って食べる家庭などはないと思いますが、子どもが大好きなどんぐりにさらに興味を持たせる活動の一つとして、新鮮などんぐりで試してみるのもありですね。

もし、園や家庭で実験してみたい人は、新鮮なもので試してみてください。

スダジイ

引用:日本気象協会

スダジイを見分けるポイント

- 細長い(長さ1~1.5㎝程度)

- 小さい

- 硬い殻

学名:Castanopsis sieboldii 科属名:ブナ科シイ属

分布:福島県・新潟県以西、四国、九州、沖縄。

日本固有種で、広く分布するが古くから植栽されているため自然分布のエリアが不明確です。もともとの自生地は九州や沖縄と考えられています。

私は、神社で見つけました!

植栽されていることが多いそうなので、神社などを探してみてもいですね!

スダジイの葉の裏面には淡い褐色鱗状の毛があり、光沢があります。成長すると樹冠がドーム型になり、スダジイ林を上から見ると、まるでブロッコリーが集まっているように見えるのが特徴。 花が咲いた翌年の秋(10~11月頃)に堅果(ドングリ)が熟します。

堅果は食べることができて、マテバシイより灰汁(タンニン)が少なく食べやすいです。

スダジイの食べ方はこちら↓

- 実の部分のみを水でよく洗う

- 多めの水に浸して、沈んだものだけを使う。※浮かんでいるものは虫がいたり食べられていて軽くなっているため食べられない。

- フライパンに水気を切ったスダジイを入れて3分ほど乾煎りする。※弾け飛んでくるため、顔を近づけないように!

- 殻が割れてきたら火を止めて熱が冷めたら殻を取って食べる。

私も保育で食べたことがありますが、とっても香ばしくてポップコーンのような風味がして美味しいかったです。塩をかけたらおつまみにできそうなくらい美味しいので、スダジイを見つけたらぜひ食べてみてください!

まとめ

今回は、保育で使える代表的などんぐりを3つ紹介しました!

- シラカシは小さくて帽子が縞模様

- コナラは長くて大きい

- クヌギは丸くてトゲトゲ

- シラカシは香ばしくて美味しい

どんぐりのそれぞれの特徴を知ると、さらに興味が湧いてますます好きになってしまいますよね。

私も、幼稚園でどんぐりの種類を知ったことから保育の引き出しが一気に増えて、秋の保育が好きになりました!

皆さんもぜひ、どんぐりを活用して、秋の保育を楽しんでください!