こんにちは!はち先生です。

人生100年時代、ずっと使える資格が手に入ったら、人生がもっと豊かになります。

特に保育士資格は平成15年の児童福祉法改正によって国家資格となりました。

一度取得すれば、出産育児を経ても社会復帰しやすいですし、転職も有利に働きます。

将来何になろうか考えている高校生さん、保育士資格を取得しようか悩んでいる大学生さん、40代・50代で保育の仕事に挑戦しようと考えている主婦の方、少しでも保育の仕事に興味のある方はぜひこの記事を参考にしてください!

本題ですが、そもそも保育士資格はどのようにして手に入れられるのか知りたいですよね?

今回の記事では、保育の仕事に興味がある方に向けて、保育士資格の取得方法について解説します。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 保育士になりたい人

- 保育園で働きたい人

- 取得方法を知りたい人

この記事を読めば、将来の不安や転職の不安を解消できること間違いなし!

それでは、どうぞ!

【結論】保育士資格の取得方法は大きく分けて2通りある!

保育士資格取得までの道のり

ハローミライの保育士|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/hoiku-hellomirai/shikaku/

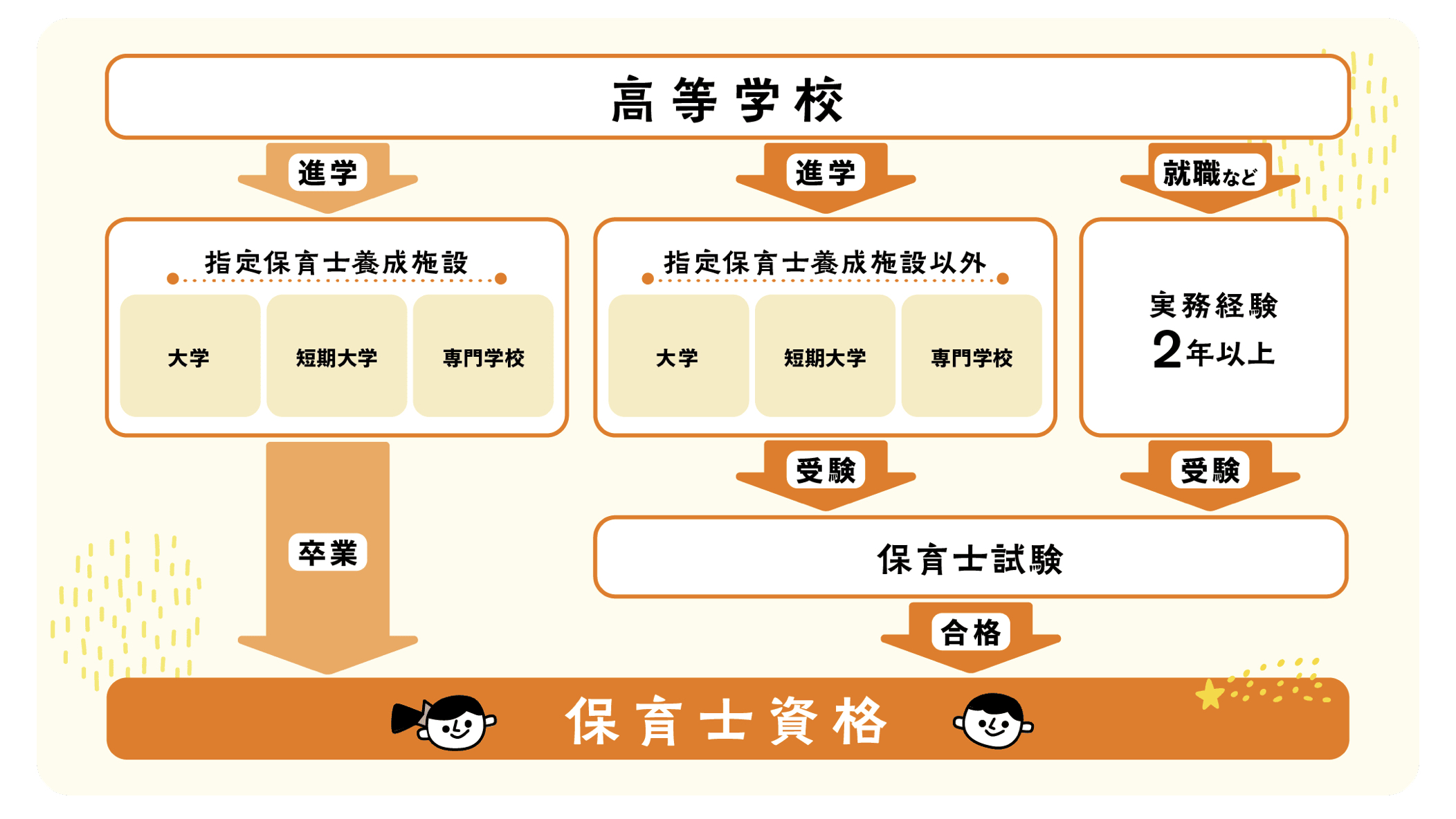

上記の表から取得の道のりを2つに分けると以下になります。

- 厚生労働大臣が指定する指定保育士養成施設「専門学校」「短期大学」「大学」で取得する

- 保育士試験(年2回実施)を受験し、合格する方法

次に、それぞれを説明します。

方法①学校に通う場合(専門学校・短期大学・大学)

学生さんの場合、「保育士資格をとって保育園で働きたい!」という方は、高校を卒業した後、専門学校・短期大学・大学のどれかに入学します。どれかと言っても、「保育学科」「子ども科」など保育士資格取得ができる学校を選びます。

取得までの期間(在学期間)は2年〜4年です。2年の差というものは、学生でいられる期間の違いになるので大きなポイントですね。

では、どのようにして選択すれば良いか、以下にメリットデメリットを表にしてみました。

| 専門学校 | 短期大学 | 大学 | |

| 期間 | 2〜3年 | 2年 | 4年 |

| メリット | ⚪️幼児教育や子どもの心理学など専門の学びを深められる ⚪️現場で役立つスキルが効率よく学べる・身につく ⚪️卒業後すぐに現場で働ける ⚪️同時に幼稚園教諭の資格取得もできる学校もある | ⚪️短期で取得できる ⚪️卒業後すぐに現場で働ける ⚪️同時に幼稚園教諭の資格取得もできる学校もある | ⚪️幼児教育や子どもの心理学など周辺分野の学びを深めることができる ⚪️通信教育や夜間学部を設けている学校もあるので、働きながら学ぶことができる ⚪️時間があるため、保育士以外の勉強もできる。そのため、より多くの知識やスキルを身につけられる ⚪️卒業後の進路は一般企業など、違う職種で働く可能性も考えられる |

| デメリット | ⚪️卒業後の進路が限定される ⚪️短期での取得を目指すため、時間に追われる。 ⚪️保育実習もあるため、バイトとの両立が難しい | ⚪️卒業後の進路が限定される ⚪️短期での取得を目指すため、時間に追われる。 ⚪️保育実習もあるため、バイトとの両立が難しい | ⚪️専門学校や短期大学と比べて取得までに時間がかかる ⚪️4年間の授業料が必要なため、学費がかかる |

卒業までが2年の場合は、卒業すぐに働けることがメリットです。4年の場合は、学費がかかりますが保育以外のスキルや知識が得られることがメリットです。

私は短期大学出身です。最短で保育士と幼稚園教諭が取得できるメリットがありますが、大学を思い描いていくと打ちのめされます。ピアノの練習や発表、保育実習・教育実習に追われバイトもろくにできませんでした。ピアノはそれまで習ったことがなかったので、授業が終わった後に自主練し、ピアノ教室に習いに行っていました。よかったことは、目標が同じ人が集まるため結相談しやすく、助け合える仲間ができたことです!

㊙️学校では教えてくれない学校選びポイント

専門・短大・大学では、基本給が変わることがあります。

今までに株式会社の保育園・私立の幼稚園を経験しましたが、どちらも大学卒業が基本給が高かったです。他の保育施設の求人票を見ても、最終学歴によって給与に差がありました。

給与の差については、この記事を参考にしてください。

方法②個人で試験を受ける場合

個人で受ける場合は、このような方が当てはまります。

- 保育とは全く違う学部で勉強しているけども、個人で試験を受けて保育士免許を取得したいと思っている人。(指定保育士養成施設以外の学校に在籍している人)

- 最終学歴が高卒の人。

- 社会人になってから、学校に通わず自力で資格取得したいと思っている人。

- 保育園や幼稚園で働きたいと思っている人

「幼稚園でも働けるの?」と思った方はこちらの記事へGO▶︎「保育士資格を活かせる職場を紹介!」

「全く保育関係の勉強したことないし、大学に入らずに取得できるの?」と不安になるかもしれませんが、安心してください。2ステップで受験ができるんです!

次は、具体的な受験までのステップを説明します。

ステップ1 受験資格の確認をする

- 指定保育士養成施設ではない学校卒業の方は、学校教育法に基づいた大学を卒業していれば、保育士とは関係ない学部・学科でも受験資格があります。

- 高卒の方は、卒業年月日・学科の卒業年月日によって受験資格が異なります。またそのどちらも当てはまらない方は、児童福祉施設で実務経験2年以上かつ総勤務時間数2,880時間以上従事した経験などの条件をクリアしていると受験資格があります。

児童福祉施設とは

- 保育所(利用定員20名以上)

- 保育所型認定子ども園

- 幼保連携型認定子ども園

- 児童養護施設

- 児童発達センター

など

「実務経験」とは実際に仕事に携わった経験です。

つまり、保育関係の施設で無資格でも、2年以上働いた経歴があれば条件をクリアするということです。

無資格で保育関係の施設で働くには、補助(アルバイト・パート)で働く方法です。補助の仕事についてはこちらの記事を参考にしてください。

他にも、場合によっては受験資格条件には細かな条件があるため、事前に確認が必要です。

受験資格の確認はここでチェック!

「保育士試験を受ける方へ」⇨「受験資格」の順に進んでください。

受験資格|全国保育士養成協議会https://www.hoyokyo.or.jp/

ステップ2 受験の申請をする

受験資格を確認した後は、いよいよ受験の申請をします。受験方法は以下の2つです。

- オンラインによる受験申請

- 郵送による受験申請

オンラインでの受験申請のメリット

- 手数料の支払いで、クレジットカードまたはコンビニエンスストアが使える!

- 手引き等の請求が不要なので費用が抑えられる!

- マイページで試験結果を確認することができる!

受験のための事前知識

- 試験は前期と後期で年2回実施されている(令和5年度は、4月と10月にあります)

- 筆記試験と実技試験の2つに合格しなければいけません。(それぞれ日にちが異なります)

- 筆記試験・実技試験とも同一都道府県での受験になります。

筆記試験・実技試験の詳しい内容はこちらの記事で書いているので参考にしてみてください。

まとめ

▶︎保育士資格を取得する方法は2つある!

- 厚生労働大臣が指定する指定保育士養成施設「専門学校」「短期大学」「大学」で取得する

- 保育士試験(年2回実施)を受験し、合格する方法

▶︎学校を選ぶポイントのおさらい

- 卒業後すぐに現場で働きたいなら専門学校・短期大学。他の道の可能性も考えたいなら大学。

- 卒業までの期間や授業料の検討必須。

- 奨学金を借りるなら、社会人になった時に生活が苦しくならないように卒業までの期間や授業料の検討も重要点

▶︎個人で試験を受ける場合

- 受験資格の確認→受験の申請をする

- 無資格者でも実務経験があれば受験資格がある

- 受験申請はオンライント郵送がある

- 試験は年2回あるため、計画的に学習する

保育士資格は平成15年11月の児童福祉法改正により国家資格となりました。保育士資格は、子育て経験を仕事に生かすことができるため、一生使える資格としてオススメします。実際に、保育園ではご家庭をもっている方、小さいお子さんがいらっしゃる方も活躍していますし、子育て経験がある方は0歳児〜2歳児の乳児クラスで重宝されます。そのため、新卒・中途で就職後、結婚・子育てを経て職場復帰しやすい職業です。

また、男性保育士も活躍しています。私がこれまで働いてきた園にも必ず1人はいらっしゃいました。男性保育士の存在は、とても貴重で頼りにされます。

つい先日、一緒に働いていたパートさんから「筆記試験合格しました!」と連絡がありました。とても子どもの教育に熱心な方だったので、専門知識もさらにアップして現場で働かれていると思うと嬉しいです。

この記事を見たら、あなたも今から保育士目指せますよ!ぜひ最初から見返して受験準備してみてください!